この記事は2009年2月に旧サイトに掲載したものです。

当時としてはあまり見ない故障だったようですが、経年が進み同類の症状が出てきている個体もあるのではないかと思います。

当時はX68030をそれなりに使用していて今後も長く使いたいと思っていました。

たまたま手に入れる機会に恵まれたので購入したわけですがそれが問題を抱えた個体だったわけです。

X68030の予備機が届く

X68kの予備機を入手したので修理しました。

X68030が届いてまずやる事は電源修理です。電源投入するまでもなく分解します。

外した電源は未修理でしたので修理済みのEXPERT電源で動作確認してみたところ一応動くようでした。

X68000の場合、モデルに限らず電源のコンデンサは交換必須です。

X68030やコンパクト系は電源に加えて各基板の電界コンデンサ全てを交換します。

交換後、動作確認をします。OK OK・・・・・のつもりがここで別の故障を発見しました。

動作確認と言ったら私の場合ゲームのDEMOを走らせて眺めることが多いのですが、そこで画面に異常が出ているのに気が付きました。

上の画像のように一部のグラフィックが縦に切れていました。

(切れた状態の写真を撮っていなかったので思い出して加工してみました)

なんで?

ためしに普段使っている030で動かしてみます。もちろん正常です。

Human68kを立ち上げますが、テキストには問題ないようです。

テキストはきれいに表示されています。

問題はグラフィックの一部が切れて表示出来ないようです。

・・・・・グラフィックVRAMがイカれているのかな。

よくわからないのでX68系の掲示板に書き込んでみるもどうも反応を頂けません。

よっぽど特殊な故障か、分かりきった故障のどちらかなんでしょう・・・・。

こうなると頼りになるのは自分の勘しかありません。

とはいっても自分に出来るのは部品の交換くらいです。仕方ないのでVRAMの張り替えを考えました。

XVIからVRAMを移植してみる

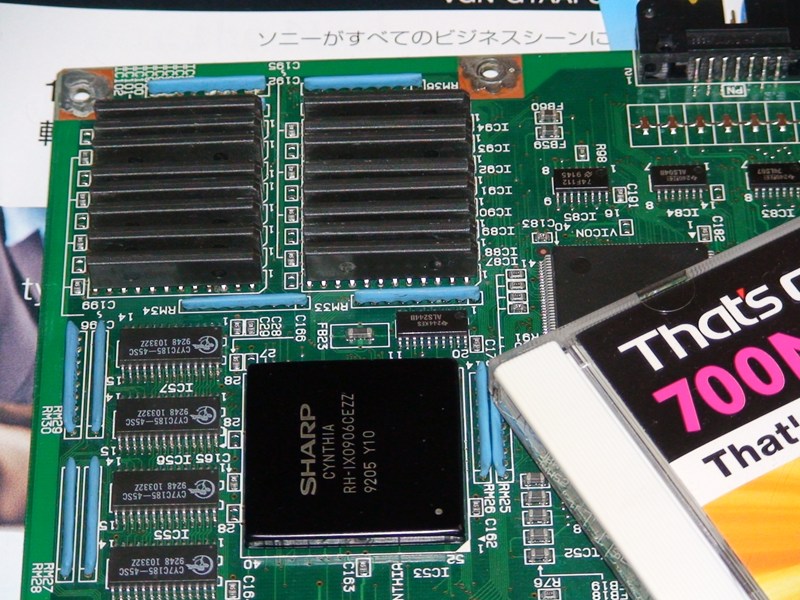

X68030に搭載されているVRAMはCSiのCAT51C262ですが、これがどうにも見つかりません。

VRAMは全機種を通して共通だろうとXVIを見たところ、日立のHM53461ZPが載っていました。

テキストの方にはOKIのM51C262が載っていました。(なぜ同じものでないか不思議ですが)

X68000とX68030の大きな違いといえばMPUとASIC程度なのでVRAMの流用は可能だろうということで、壊れたXVIの基板(※1)から移植を考えました。

ところが一部の足(多分VCCとGND)がなかなか抜けません。焦って作業するので足を折りまくりです(T T)移植する場合、本来なら故障している石を特定して交換するのが効率良いのですが、どれが故障しているのか分からないので適当に交換していました。

しかし移植したものの変化がありません。M51C262も移植してみますが変化なし。それどころか絵が出なくなる始末です。

すべての石を一度に交換している訳ではなく、故障箇所を特定しているわけでもなく、無計画に移植しているだけですのでこれでは上手くいくはずないですよねー。

・・・・・・・。

こういう時はとりあえず頭を冷やします。

(※1)この時のXVIの基板はその後修理してSUPERの筐体に納めました。当時は気にもしてなかったんですが互換性が高いXVIを部品取りにするなど今では考えられませんもんねぇ。

↓その時の作業内容をYouTubeの動画としてアップロードしています。

あきらめてVRAMを探す

030に載っているVRAMはCSiでXVIのは日立・OKIでした。たとえ移植して治ったとしても、CSiや日立・OKIが混在している状態は気持ちの良いものではありません。

全部張り替えか?

・・・・・新しいの探すか?

ということで、新品のVRAMを探しました。

いくつかあたったところ海外で日立のHM53461ZP-10を見つけました。

(ちなみに富士通のFM-TOWNSにもHM53461ZPは載っていますが確認したものは120n品でした。X68030には100n品が使われています)

これで動くかどうか分かりませんが、やってみるしかないですね。

多層基板は部品が抜けずパターンを切る

ということで030基板からVRAMを抜いていきますが、再利用しないとなると外すのに慎重姿勢が抜けていきます。・・・・・その結果パターンを切ってしまいました orz

マヌケですね・・・。半田の吸い取りにサンハヤトのHSK-100を使ったのですが、慎重にしないと

コテ先が鉄ですから基板を傷めます。

幸いスルーホールをやらかしたわけではないのでリカバーできる範囲のやらかしで済んだのは運が良かったです。(※2025年現在であれば低融点ハンダやホットエア等の設備を持っていますので作業も楽でしょうけど当時は壊すのではないかとヒヤヒヤでしたね。)

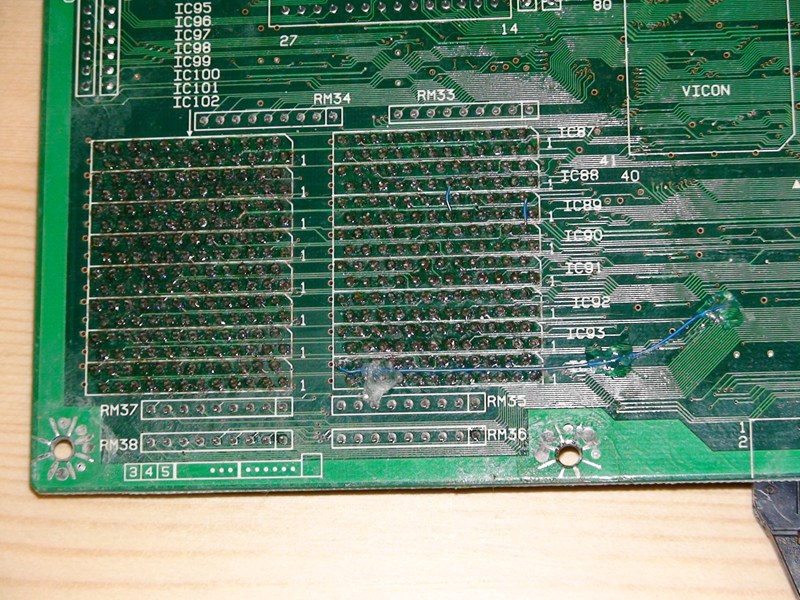

で、外したVRAMがこれ。

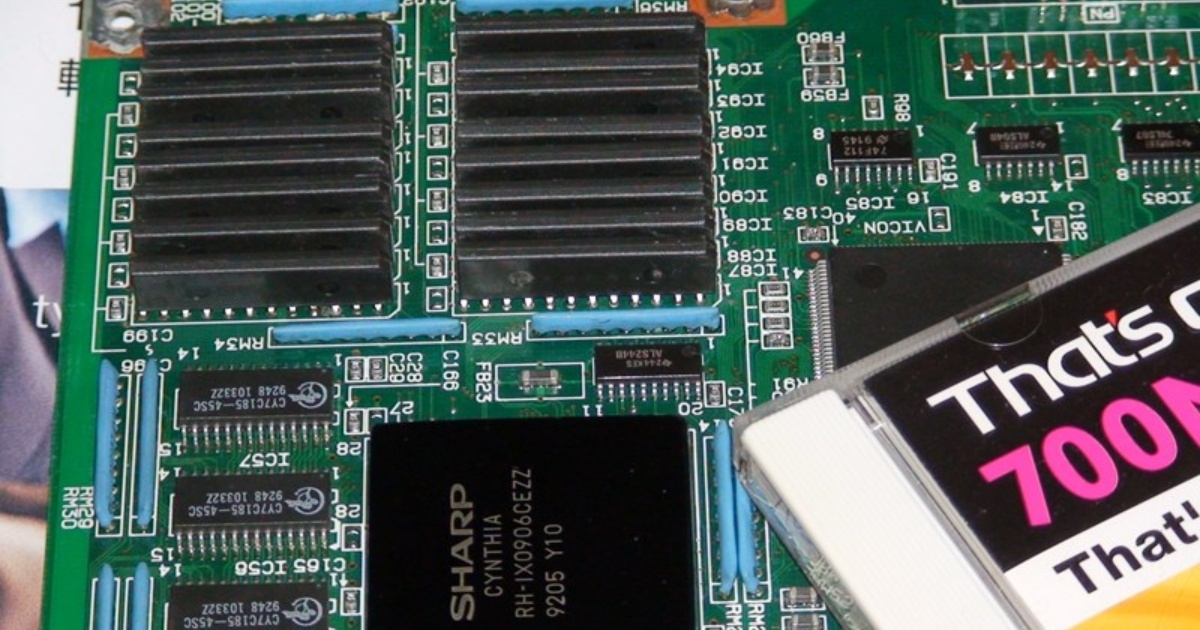

パターンを追って切った個所をメモしておき、とりあえずVRAMを半田付け。

で、パターン修正。

よく見えませんが3か所ほどやらかしています。

そのほか、パターンは切れていないが表面のコーティングが剥げていたりする箇所があるので・・・・

周辺にマスキングして腐食防止にラッカースプレー(クリア)を吹き付けておきました(^^;

※今ならPCボードプロテクター(Z-272)を使います。(2025/10/22)

部品交換交換後の動作テスト

実装後の部品面です。

仮組みします。CRT基盤はショートに注意ですね。

テスト開始。

どうやら動作に問題ないようです。

こちらも問題なしです。

縦に切れていたグラディウスIIもOKです。

この状態で2・3日の動作確認を行います。問題がなければカバーを閉じて完了です。

完成後は底にでも修理履歴を書いておきます。コンデンサなどの交換履歴は後々役に立ちます。

入手してすぐコンデンサ交換。途中、投げ出したりで結局VRAM全交換まで1年位かかりました。

ちなみに、下の写真はテスト中にメンテに持ち込まれた液晶モニタですが・・・・

液晶とCZモニタを並べてみたところこの差に驚きました。

CZモニタは89年製のご老体ですが液晶はNECの2000年製。

やはり寿命の点からもブラウン管は優秀ですね(CZモニタも電界コン類の交換した方がいいです)

コメント